7月8日下午,武汉美加外语学校报告厅内座无虚席。中国科学院院士桂建芳以一场题为《我的科研之路与感悟》的讲座,带领450余名中学生走进他深耕40余年的鲫鱼研究世界。

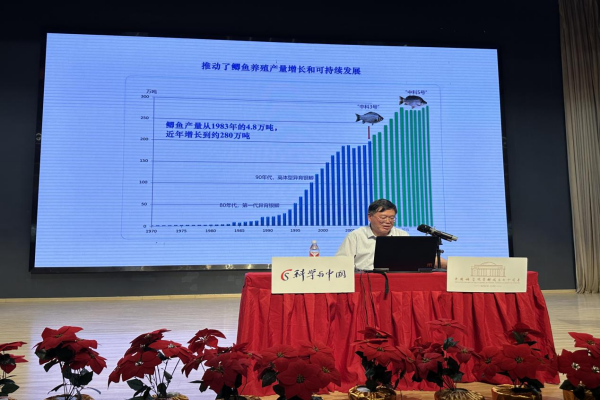

桂建芳院士以平实的语言回溯科研人生:1977年恢复高考后踏入武汉大学校园,1984年进入中国科学院水生生物研究所开启“与鱼为伴”的学术生涯。他将科研精神凝练为三重境界——以“笨鸟先飞”抓住时代机遇,成为首届中国青年科技奖得主;用“执着拓新”破解银鲫生殖密码,推动中国鲫鱼产量从4.8万吨跃升至280万吨;凭“奖掖后学”传承科学薪火,主编的《中国水产养殖》英文专著被国际学界誉为“洞开中国水产奇迹的窗口”。在介绍团队培育的第五代异育银鲫“中科5号”时,他感慨道:“让人民吃好鱼,就是水产科研人的使命。”

“寻常银鲫,竟是打开生命奥秘的钥匙!”院士通过动态图谱展示团队三大突破:揭示银鲫通过独特“无减数融合生殖”维持克隆多样性,攻克单性物种进化难题;创制世界首例无肌间刺银鲫,培育不育七倍体鲂鲌鲫解决生态安全顾虑;用基因编辑技术复现“樱花龙狮”“墨玉兔”等金鱼名品。

讲座后的自由交流环节,学生们争相举手。面对初三学生王婷追问科研动力来源,院士忆起在实验室研究的岁月感叹道:“我要感谢这个科技创新飞速发展的时代,让我们科研工作者生逢其时。”最后将千言万语汇成一句:“生于水也为水生。”“院士也曾是追梦少年!”初三学生张雨桐捧着武汉植物园赠送的文创礼品感叹,“听到桂院士的研究课题围绕着我们熟悉的动物展开,突然觉得科学家不再遥远。”热爱生物的刘哲宇被无肌间刺鱼育种历程震撼:“原来民生突破需要几代人接力,就像银鲫的三倍体进化一样。”

为深入贯彻落实习近平总书记关于科普工作的重要论述和给“科学与中国”院士专家代表的重要回信精神,普及科学知识、弘扬科学精神,带动更多科技工作者支持和参与科普事业,以高质量科普助力区域协调发展,中国科学院学部工作局发起了“科学与中国”院士专家进校园系列活动。中国科学院武汉植物园发挥优势科普资源,积极谋划并成功申报承担了该活动中的“科学与中国”中西部行科普项目,主要邀请院士专家走进中西部省区的中小学,为孩子们点燃投身科学事业的梦想。

由中国科学院学部科学普及与教育工作委员会主办,中国科学院武汉植物园承办,武汉美加外语学校协办。