在水处理过程中,消毒环节会不可避免地产生具有致畸、致癌、致突变等潜在危害的消毒副产物(DBPs)。目前,研究人员已发现的DBPs达6300余种,其中大多可对环境和人类健康构成严重威胁。纳滤(NF)与反渗透(RO)技术在去除这些污染物方面展现出巨大潜力,它们不仅能够高效降低人们通过饮水摄入DBPs的风险,还可减少DBPs对环境的污染。采取NF/RO等有效措施去除水中DBPs,使其达到安全的使用/排放标准,对加快实现联合国可持续发展议程中的人类健康福祉(SDG3)和清洁饮水(SDG6)两大目标具有重要意义。

2025年4月,中国科学院武汉植物园水生植物与水生态系统健康学科组联合哈尔滨工业大学、香港大学、天津工业大学等科研机构,在《自然•水》杂志(Nature Water)发表了题为“Nanofiltration and Reverse Osmosis Technologies for Disinfection Byproducts Removal”的综述论文,系统总结了当前NF和RO技术在去除DBPs方面的研究,解析了不同膜材料与性能、DBPs分子结构与特性以及水质与操作环境对DBPs去除效率的影响,揭示了不同类型DBPs的去除机制,并对当前研究中存在的共性与特性问题进行了评述,通过该文可全面了解NF和RO水处理技术应用在DBPs控制领域的研究进展与未来发展趋势,为推动水中微污染物治理技术的发展提供重要参考。

论文建议未来可从以下五个方面展开深入研究:(1)开发标准化的膜性能参数表征方法以规范膜性能评估的准确性与可比性;(2)结合机器学习算法、分子动力学模拟及水质数据,构建适用于实际水基质条件下的DBPs去除效能预测模型;(3)针对中性小分子DBPs截留机制的争议,运用先进分析技术直接观察其在膜内的行为并结合模型模拟建立统一理论;(4)优化NF与RO工艺,通过循环RO系统及后矿化处理技术提高水资源回收率、降低能耗并改善水质口感与营养价值;(5)开发前沿膜化学技术,优化膜化学改性与纳米结构设计,探索新型膜材料及协同水处理技术联用体系,以突破现有技术局限并降低运行成本。

中国科学院武汉植物园汪磊副研究员为该文第一作者,邢伟研究员与哈尔滨工业大学陈白杨教授为共同通讯作者,香港大学汤初阳教授和天津工业大学胡云霞教授参与了该项研究。该研究得到了国家自然科学基金、湖北省自然科学基金、武汉市知识创新专项等项目的资助。

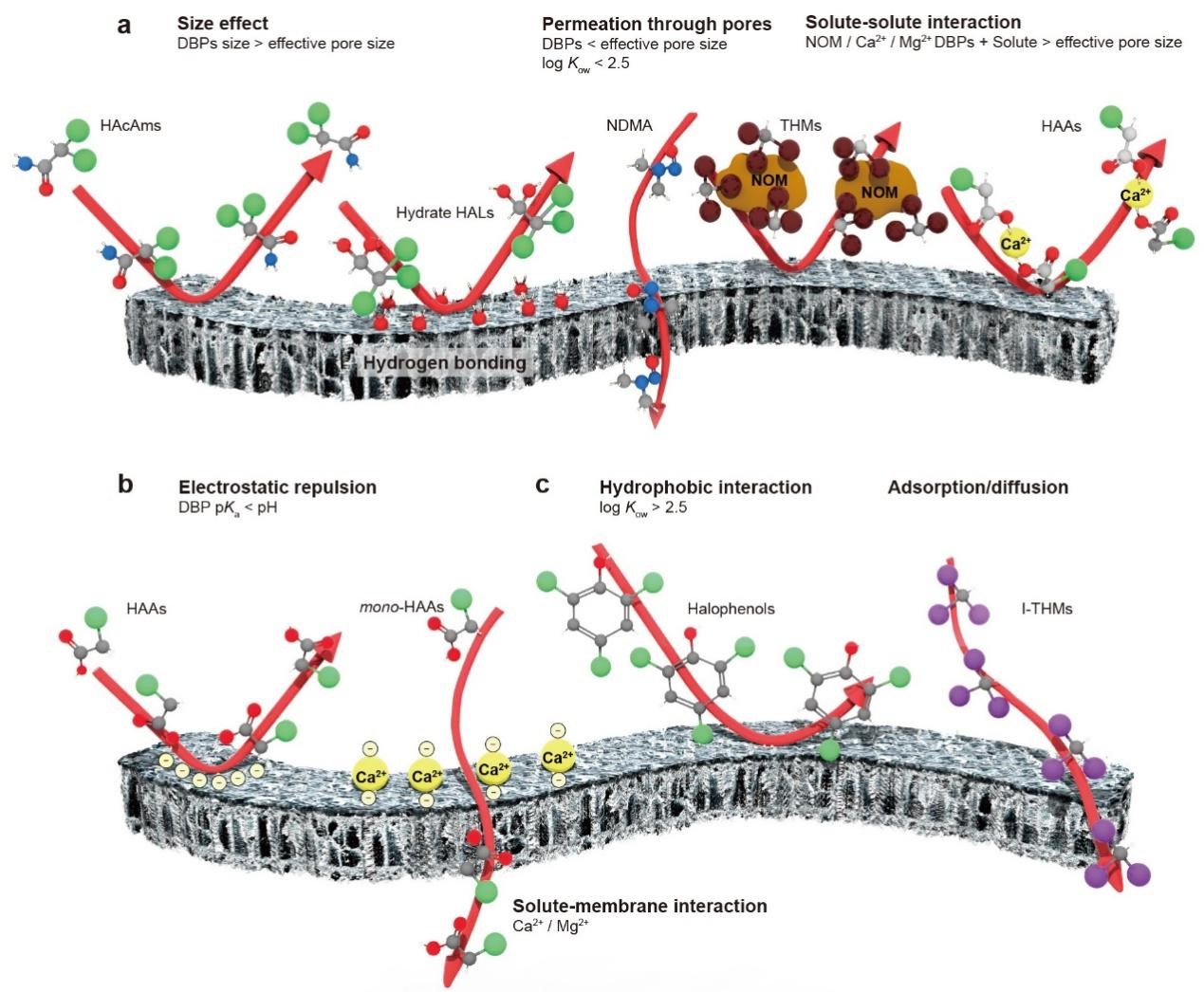

纳滤/反渗透截留消毒副产物主要通过尺寸效应(又称尺寸排阻或空间位阻)、静电排斥以及溶质-溶质/膜相互作用实现。